NPB公式サイトに掲載されている2005年以降の2軍データを元に、諸々の個人・チーム成績のトレンドを見て行きます。本記事では高卒新人の年度別・球団別の打席数の傾向を確認します。

はじめに

NPBの公式サイトには、NPB12球団の2軍の個人成績が打撃・投球・守備と掲載されています。これらを汎用プログラミング言語であるPythonの機能を用いてウェブスクレイピングし、データを統合して分析に用います。

なおNPBでは2軍成績の掲載が2005年シーズン以降となっているので、こちらを使わせていただきます。

今回の分析は高卒新人の打席数を基準に見てまいります。

ちなみに1人の選手がある年に残した成績全体を「1セット」と数えると、2005年から2020年までで合わせて出場選手×年度で10000万セット以上あるため、データをすべて拾ってくるのはなかなか大変です。(挑戦されたい方はそこそこ忍耐力が必要になるかと思うので、ご注意ください!)

高卒新人での2軍打席数にもとづく分析

まず高卒新人となると、成績を残せるかどうか以前に、出番をもらい打席に立つことが一番最初の関門になるでしょう。

そういった観点から、高卒新人が打席に立った回数を基準に、年ごとにどういった傾向が見られるか、あるいは球団別に違いが見られるか、見てみたいと思います。

高卒新人で出番が与えられているか

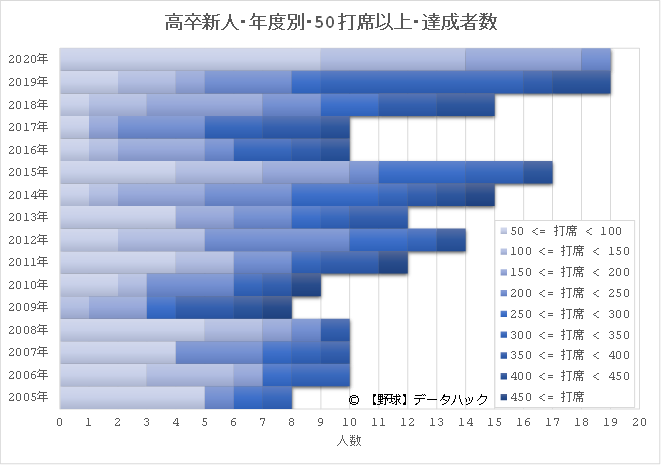

50打席以上打席に立った選手が各年何人ずついたのか、確認してみましょう。なお、2020年に関しては当然ですが、シーズン途中(9月10日時点データ)での集計になります。

上の図において、50打席増えるごとに色が濃くなるように作っています。

これを見ると、明らかに最近の年になるほど打席数を与えられている選手が増えている様子が分かりますね。

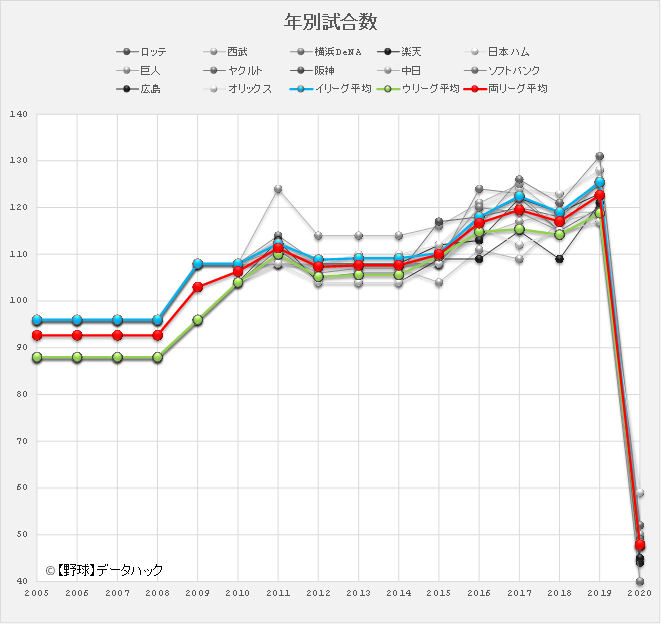

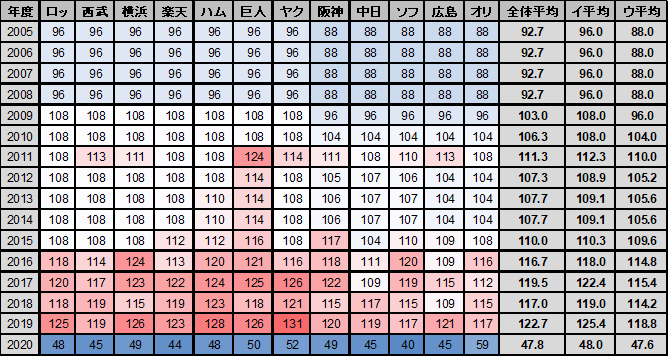

一つには、ファームの試合数が単純に2005年当時と比べ昨今は増えているということが挙げられるでしょう。

2005年は両リーグ平均試合数が1チームあたり92.7試合だったのに対し、2019年には平均122.7試合と全体の試合数が+32%増加しています。

自ずと所属選手の出番も増えるでしょう。

ただ、今年2020年を例にとると、現状シーズンの消化試合数が50試合ちょっと程度ということで、通常シーズンから見ると半分以下の試合数となっていますが、既に2005-2019年で最多だった昨年2019年の人数に並んでいます。

また、1つ目の図で50打席以上出番をもらっている選手数を見ても、2005年から2019年全体試合数の増加率+32%と比べてもはるかに人数が増えています(人数比で+137%)。

この辺りは以前と比べ、高校野球においても筋力トレーニングのノウハウや野球そのものの技術においても仕上がりが早くなっている、という昨今耳にする通説と相通じる結果ではないでしょうか。

各チームが、積極的に若い選手を起用する方針に切り替えてきているということの表れでもあるのかもしれません。

打席数個人ランキング

高卒1年目の打席数が多い選手を見て行きます。

ランキングをつけてみると、まず日本ハムの岸里選手が475打席で1位となりました。これは個人的にちょっと意外な結果でしたね(失礼かもしれませんが)。1年目から多くの出番をもらう選手というのは、上位指名の選手を想像しがちですが、岸里選手に関してはドラフト7位指名。

岸里選手はイースタンリーグの高卒新人最多安打記録もこの年更新しました。

1年目からポテンシャルを見せ出番をもらった岸里選手ですが2019年シーズンオフに戦力外になり2020年現在は沖縄県を本拠地とする初のプロ野球チーム琉球ブルーオーシャンズに所属しています。

特に日本ハムにおいては、打席数上位20名に岸里も含め5人ランクインしていますが、指名順位の内訳が2位1人、5位1人、7位2人、9位1人と、指名順位に関わらず選手によって打席の機会が与えられていることが分かります。

一方で、山田哲人(ヤクルト2010年1位指名・2軍成績)、筒香嘉智(横浜2009年1位指名・2軍成績)、根尾昂(中日2018年1位指名・2軍成績)、安田尚憲(ロッテ2017年1位指名・2軍成績)、村上宗隆(ヤクルト2017年1位指名・2軍成績)、大田泰示(巨人2009年1位指名・2軍成績)と、大きな期待が寄せられる1位指名の新人に多くの出番を与えるという傾向は多くの球団でやはり見られます。

高卒1年目での打席数上位20名は下表の通り。

| 順位 | 年 | 一軍 | 名前 | ドラフト | 打席数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2014 | 日本ハム | 岸里 亮佑 | 2013年7位 | 475 |

| 2 | 2009 | 巨人 | 橋本 到 | 2008年4位 | 463 |

| 3 | 2011 | ヤクルト | 山田 哲人 | 2010年1位 | 460 |

| 4 | 2010 | 横浜 | 筒香 嘉智 | 2009年1位 | 451 |

| 5 | 2016 | ヤクルト | 廣岡 大志 | 2015年2位 | 444 |

| 5 | 2019 | 中日 | 根尾 昂 | 2018年1位 | 444 |

| 7 | 2015 | 日本ハム | 高濱 祐仁 | 2014年7位 | 442 |

| 8 | 2017 | 横浜DeNA | 細川 成也 | 2016年5位 | 435 |

| 9 | 2018 | ロッテ | 安田 尚憲 | 2017年1位 | 432 |

| 10 | 2018 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 2017年1位 | 427 |

| 11 | 2009 | 巨人 | 大田 泰示 | 2008年1位 | 424 |

| 12 | 2019 | オリックス | 宜保 翔 | 2018年5位 | 417 |

| 13 | 2012 | 日本ハム | 松本 剛 | 2011年2位 | 414 |

| 14 | 2014 | 横浜DeNA | 関根 大気 | 2013年5位 | 401 |

| 15 | 2008 | 巨人 | 中井 大介 | 2007年高校生3巡目 | 390 |

| 16 | 2017 | 日本ハム | 今井 順之助 | 2016年9位 | 387 |

| 17 | 2009 | 西武 | 浅村 栄斗 | 2008年3位 | 386 |

| 17 | 2010 | 広島 | 堂林 翔太 | 2009年2位 | 386 |

| 17 | 2018 | 楽天 | 西巻 賢二 | 2017年6位 | 386 |

| 20 | 2009 | 日本ハム | 中島 卓也 | 2008年5位 | 380 |

チーム別打席数

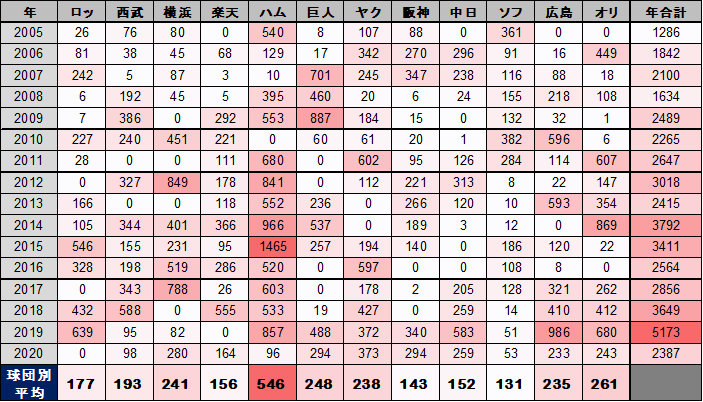

チーム別に高卒新人に与えられている打席数がどれほどあるのか見てみましょう。

次の要素に左右される可能性がある数字です。

- ドラフトで高校生を前年に獲得しているか否か

- 獲得した高校生を積極的に1年目から起用しているか

- チーム内に2軍より下の括りとして育成目的の組織を有すると高卒1年目の選手の2軍出場機会は少なくなる可能性あり

1,2つ目の点については、チームがドラフト及び育成の方針において、即戦力となる選手で補強を目指す傾向にあるか、自チームで育てる傾向にあるかで分かれるところでしょうか。

3つ目の点に関してはソフトバンク・巨人・広島は3軍、阪神・楽天も育成チームを有しているので、そちらで出場機会を得ている選手も多いと思われます。 以上を踏まえ、各チームの高卒新人の打席数です。赤色が濃いほど、数字が大きいことを意味します。

表を見ると、群を抜いて日本ハムの数字が大きいことが分かります。

過去に中田翔・西川遥輝・近藤健介・中島卓也らをレギュラーに育て上げ、大谷翔平・清宮幸太郎など世代の中心とされた高卒選手もうまく獲得したあたりの方針の一貫性、及び獲得した選手の質の高さが関係しているでしょう。

他球団に関しては阪神・中日・ソフトバンクが少ないのが分かります。

3球団とも試合数が若干少ないウエスタンリーグに所属しており、ソフトバンク・阪神には上述した育成チームがある影響もあるかもしれません。

また、前の章でまとめたように、「最近になって高卒新人の出場機会が増えている」という点についても確認できます。

2005年の1,286打席から2019年には5,173打席と+302%増ということで、かなり顕著な傾向です。

まとめ

今回2軍における「高卒新人の打席数」を基準に、年ごと・球団ごとの傾向を見てきました。

以下のことが分かりました。

- 2005年当時に比べ、年々高卒新人の出場機会(打席数)が増加傾向にある(2019年は2005年比で+302%増)

- 球団別では日本ハムが群を抜いて積極的に高卒新人を起用している

今後も異なる指標に基づいて、考察を広げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

コメント